金谷山松月院大泉寺は、あいの風とやま鉄道の魚津駅から南西に約1500メートル、富山地方鉄道、電鉄魚津駅から北西約500メートルの位置にあります。

私は魚津駅から徒歩で行きました。

魚津市へ御朱印巡りで行って第一番だったので、一番張り切っていた時間帯だったからあっという間でした。

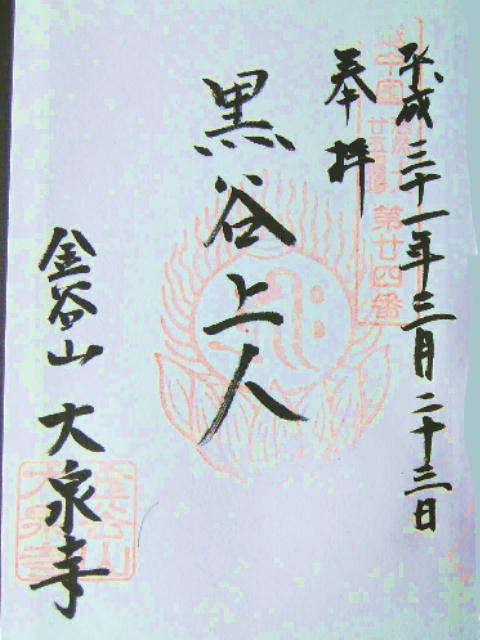

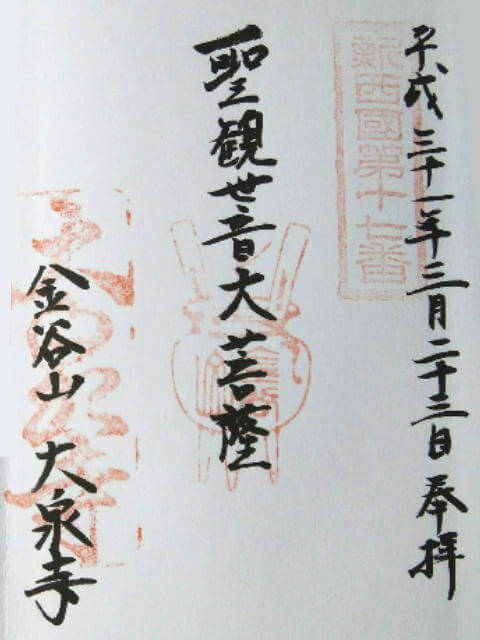

参拝日 平成31年3月23日

所在地 富山県魚津市諏訪町18‐18

山号 金谷山

院号 松月院

寺号 大泉寺

宗派 浄土宗

御本尊 阿弥陀如来

越中国 法然上人二十五ヶ所霊場 24番札所

呉東地区新西国三十三所観音霊場 17番札所 聖観音

当時院のホームページによります。

当寺は金谷山松月院大泉寺(きんこくざん、しょうげついん、だいせんじ)と称せられます。

今から約八百年前に法然上人の弟子、光明房林海上人により創建されたと伝えられています。

本尊阿弥陀如来像は小松内大臣平の重盛公が阿弥陀仏の誓願(四十八願)になぞらえ、四十八体の阿弥陀如来像を作らせ、京都小松谷正林寺に安置した中の一体であるそうです。

創建当初は松倉城下・現在の鹿熊・春日神社直下の角川沿いにあったとされます。

数十代の後、松倉城(城主椎名右衛門尉)落城後、浄土宗に帰依し僧となり、広誉岌天と名を改め本町(出丸)に堂宇を建立(年号等不詳・以後、岌天上人が開山と誤って伝えられる)され、弘治元年(1555)に諏訪町へ堂宇を移した後、天保2年(1831)に焼失したとのことです。

現在の本堂は嘉永4年(1851)に再建されたもので、俳人金森立器が、明治4年(1871)より居住し、県内の俳句や墨絵の普及につとめ、現在も襖絵等が残っており、境内には小貝塚(俳聖芭蕉翁ゆかりの塚)があり、魚津市指定文化財(史跡)になっています。

また、明治天皇鳳輦(北陸御巡幸)のみぎり明治11年(1878)には非常御立退所に指定されています。

爾来160年近く経っており、近年修復が行われ、回遊式庭園も再造園されています。

松尾芭蕉ゆかりの塚

魚津では江戸時代中頃(約300年前)から俳句(俳諧)が盛んとなり、多くの人々が活躍していたそうです。

知二斉倚彦(本名・岸本屋藤右衛門)もその中の一人で、度々富山を訪れていた各務支考(松尾芭蕉の優れた弟子の一人)の弟子となりました。

その支考から、芭蕉が常に持ち遊んでいたという小皿を譲り受け、

明和二年(1765)の春これを埋めて塚を作り、その上に建てた碑が金谷山松月院大泉寺の境内にあります。

高さ1.5メートルの自然石で、加賀国の俳人・堀麦水の筆で(蕉翁小貝塚)と掘りこまれています。